2025年11月28日

Tネットでは『トランスジェンダー男性のきみへ』の解説を執筆した周司あきらさんと、本書のなかに登場するトランス男性の活動家と米国で親交のあった虎井まさ衛さんをお招きして、刊行記念のトークイベントを実施します。

イベントでは、はじめに周司さんから本書の内容とその面白さを紹介していただき、その後お二人の対談を実施します。後半の対談は、書籍の内容とも関連しつつ、自由なトークの時間になる予定です。

ロールモデルのいないなか、自身の治療を求めて渡米し、1994年から18年間にわたって「FTM日本」を発行、性同一性障害特例法の制定にも尽力した虎井さん。『トランス男性による トランスジェンダー男性学』や『男性学入門』など、いま最も注目を浴びる男性学の書き手である周司さん。2人のお話を通して、日本におけるトランス男性の生き方について、そして「男」とは何か?といった問いについて、ともに考えましょう。

イベント概要

🕰️日時:2025年12月20日(金)19:00〜20:30

📱開催

オンライン(ZOOM)

📝参加費

無料/カンパチケット

🎫申し込み方法

事前申込制。Peatix にてお申し込みください。

📋情報保障

手話通訳あり

✉️お問い合わせ

イベントへの参加お申し込みはPeatixにてお願いいたします。

質問、取材問い合わせなどはtransgender.network.jp@gmail.comまでお願いいたします

※本イベントは公益財団法人ジョイセフの支援を受け、SRHR for ALL アクション!の活動の一環として開催されます。

2025年11月12日

2025年10月31日、東京高等裁判所は、トランスジェンダーの女性による法的な性別変更の申立てについて、性同一性障害特例法において定められた性別変更の要件のひとつである「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(以下、5号要件)との規定をこの申立人に対して適用することは違憲であるとの判断を示し、申立人の性別変更を認める決定を下しました。

この決定において裁判所は、合理的理由からホルモン療法を受けられない、または受けても近似した外観を得られないというケースに限定して、5号要件を適用するのは違憲であると判断しました。高等裁判所における5号要件の違憲判断が確認されたのは初めてです。

Tネットはこの決定を、出生上の性とは異なる性で生活を送るトランスジェンダーの人々が直面する様々な困難を改善するものとして評価します。

一方で、5号要件はその規定自体が合理性を欠くものであり、今回と同様のケースに限って問題とされるものではないと考えます。現に、2025年9月には札幌家庭裁判所が、5号要件の規定そのものを違憲とする判断を示しています。今後、全国の裁判所において、規定そのものの違憲性について積極的な判断がなされることを期待します。

5号要件に関する【問題の背景】と【注意点】については、札幌家庭裁判所の決定に関する声明(リンク)を参照してください。

本件についてのお問い合わせ先

メール:Transgender.Network.jp(※注:間にアットマーク)gmail.com(事務局メールアドレス)

本声明PDFは以下よりダウンロードできます。

Tネットについて

Tネットは、トランスジェンダーに関する情報発信に取り組んできた当事者ら有志によるネットワークで、2024年8月に発足しました。代表は、木本奏太、野宮亜紀の2名が共同で務めています。今後、トランスジェンダーを取り巻く社会環境の変化を踏まえて、情報発信や提言、イベント、学習会、メディア向けセミナーの開催などを行っていく予定です。また、Webサイトでの情報発信についても、今後充実させていく予定です。

木本奏太<プロフィール> YouTuber/映像クリエイター。大阪芸術大学映像学科卒。YouTubeチャンネル「かなたいむ。」にて活動。トランスジェンダー男性、25歳で性別適合手術をし、現在は戸籍上も男性として生活。「映像を通して誰かの何かのきっかけに」と、SNSでLGBTQ+、耳の聞こえない両親との生活、ありのままの日常などを発信。

野宮亜紀<プロフィール> 1998年からトランスジェンダーの自助・支援グループに運営メンバーとして携わり、2000年から東京レズビアン&ゲイパレードの実行委員、その後、パレードの主催団体であった東京プライドの理事を務める。2005年から大学で非常勤講師としてジェンダー、セクシュアリティについての講義を担当。

Webサイト ※仮開設中です。今後、情報発信を充実させていく予定です。

2025年10月28日

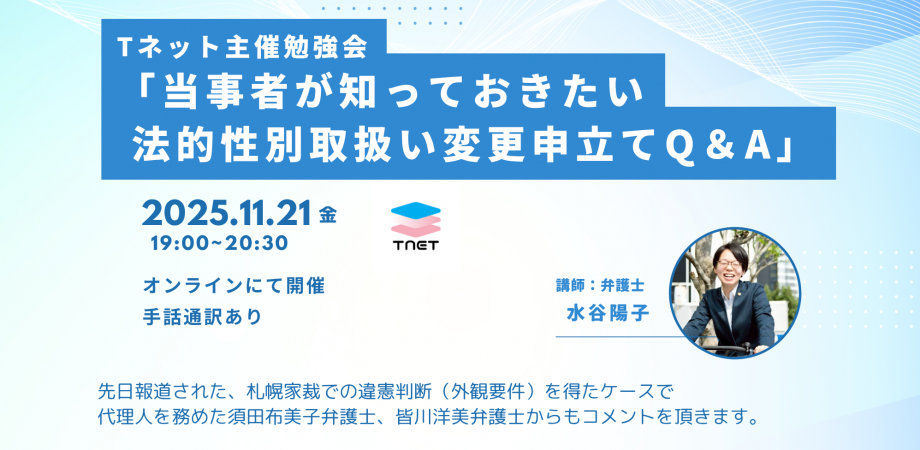

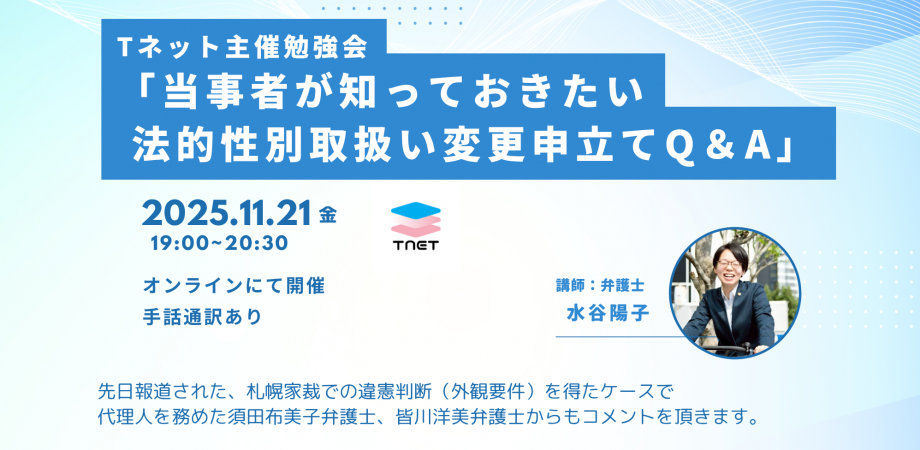

法的な性別取扱い変更の申立てを検討しているトランスジェンダー当事者、およびその家族、パートナー、支援者を対象としたオンラインセミナーを開催します。

近年、法的性別取扱い変更の要件に関して、裁判所の新しい判断が相次いでいます。特に、変更にあたって、ホルモン治療や外科的治療といった医療ケアを必要とするか否かという点についても、いくつかの裁判所から、これまでにない判断が示されています。

実際に性別移行をして暮らす方は「性別変更ってどう手続きしたらいいの?」「自分が申立てた場合も、報道されている例と同じように認めてもらえるの?」など、さまざまな疑問を感じていると思います。

そこで、Tネットでは、こうした内容について法律の実務家の方々が解説・コメントするセミナーを開催いたします。

法的な性別取扱いの変更や性別移行にかかわる医療ケアについて、するかどうか/いつするか、という判断は、生活設計や幸福のあり方に関わる大切な意思決定です。現状ではどのような選択肢があるのかを正しく知っていただき、ご自身で判断する際の材料として、役立てていただければ幸いです。ぜひこの機会をご利用ください。

本イベントはオンラインで開催します。イベントには手話通訳が付きます。申し込みはこちらよりお願いします。アーカイブ配信もあります。

2025年09月23日

今月19日、札幌家庭裁判所が、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、性同一性障害特例法)において定められた性別変更のいくつかの要件のうち、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(以下、5号要件)について違憲であるとの判断を示し、当事者の性別変更を認める決定を下したことが明らかになりました(朝日新聞「性別変更の外観要件は「違憲」 性同一性障害特例法めぐり札幌家裁」)。

Tネットはこの決定を、出生上の性とは異なる性で生活を送るトランスジェンダーの人々の実態を踏まえた現実的なものとして歓迎します。また、今後も全国の裁判所において、トランスジェンダーの人々の生活の実態に則して、柔軟な決定がなされることを期待します。

【問題の背景】

(1.性同一性障害特例法)

出生上の性とは異なる性で生活を送るトランスジェンダーの人々は、生活の実態と戸籍や住民票などの性別の記載が食い違うため、身分証明書を提示するさまざまな場面で、偏見や差別を受ける、プライバシーが暴露されるといった困難を抱えていました。これを解決するため、2003年に性同一性障害特例法が成立しました。

性同一性障害特例法は、法的な性別変更を認める要件として、2名の医師の診断のほかに、5つの要件を定めています。このうち、生殖機能について定めた4号要件(生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること)と性器の外観について定めた5号要件は、「性別適合手術」によって満たされるため「手術要件」と呼ばれてきました。

(2.手術を要件とすることの問題)

しかし、性別適合手術は日常生活において他人に知られることのない性器の部分に関わる手術であり、性器以外の身体的外見や社会生活とは関わりがありません。実際に、性別適合手術を受けずに出生上の性と異なる性で生活を送るトランスジェンダーの人々は、数多く存在しています。それらの人々が手術要件によって戸籍などの証明書の性別を変更できないことは、長らく問題として指摘されてきました。特に、法的な性別の変更にあたって、身体的な侵襲性の高い性別適合手術を受けるよう求められることは、身体に関する自己決定の侵害として問題視されてきました。

(3.ホルモン療法を要件とすることの問題)

2つの手術要件のうち生殖機能について定めた4号要件については、最高裁判所が2023年に違憲と判断しました。一方、5号要件については、手術を受けていない場合でも、ホルモン療法による性器の外観の変化によって要件を満たすと判断する裁判所が増えつつあります。しかし、その判断は裁判所や裁判官によって違いがあり、変更を認められないケースもあることが問題となっています。

トランスジェンダーの人々に対するホルモン療法は、身体に関わる性別違和の軽減や健康の維持を目的としており、あくまで本人の希望に基づいて行われるものです。また、ホルモン療法には生殖能力を抑制、縮減させる効果があり、長期の継続で生殖能力の不可逆な喪失に結びつく場合もあります。これを法的な性別変更の条件として一律に要請することは、手術を一律に要請することと同じように、自らの身体について自己決定をする権利に反するものとなり得ます。

【今回の決定について】

このような経緯がある中で、札幌家庭裁判所は、手術やホルモン療法のような医学的な措置を一律に性別変更の要件とすることは、憲法13条が保障する「身体への侵襲を受けない自由」を制約しており、5号要件そのものが憲法に違反すると判断しました。5号要件を違憲とする判断はこれまで確認されていませんでした。

Tネットはこの決定を妥当なものと評価します。また、全国の裁判所において、今後も同様の決定がなされることを期待します。

【注意点】

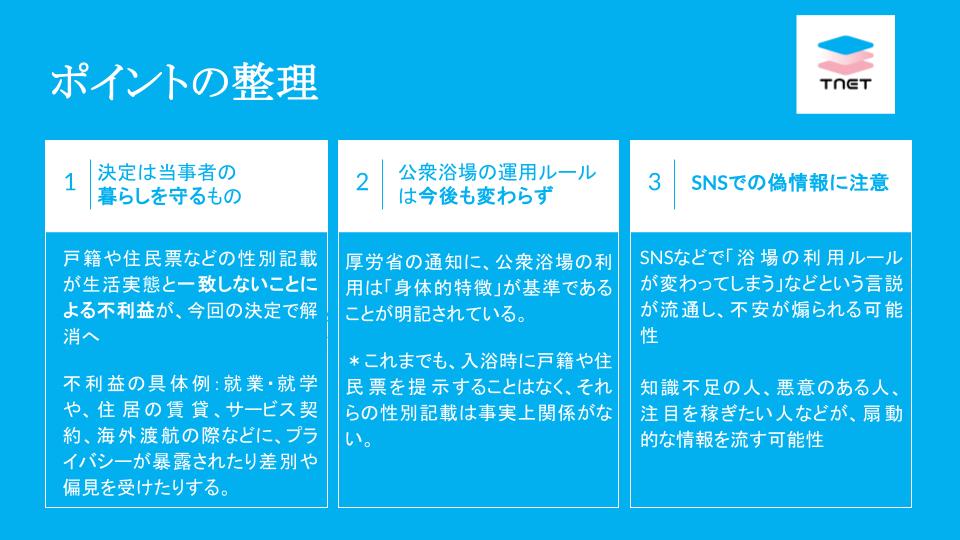

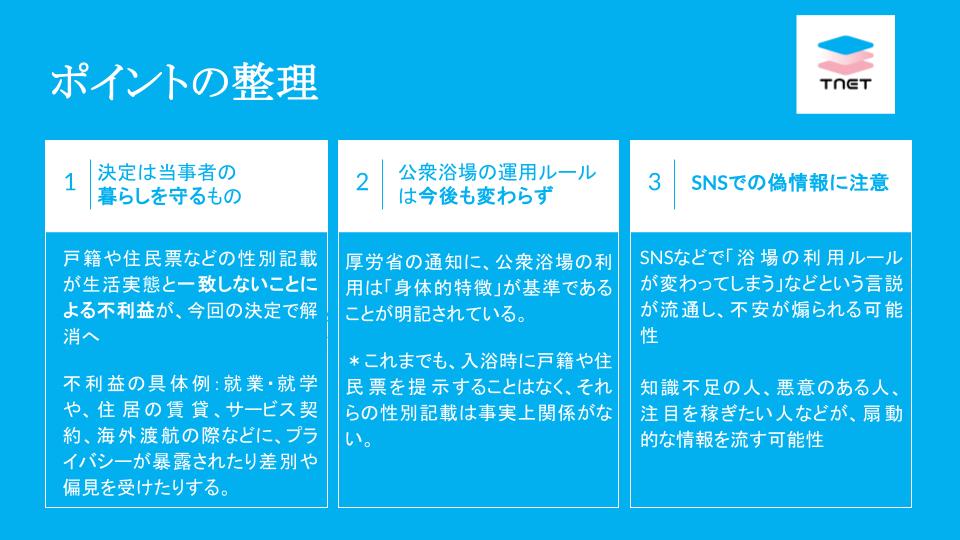

(1.この法律の意義)

性同一性障害特例法が必要とされたのは、社会生活において戸籍や住民票などの証明書を使う際に、その性別記載が生活の実態と一致しないことで生じる様々な不利益を解消するためです。具体的には、就業や就学、海外渡航、住居の賃貸、その他のサービス契約などの場面で偏見や差別を受けたり、プライバシーが暴露されたりすることを解消するものです。これらの場面で、性同一性障害特例法による証明書の性別記載変更は大きな意味を持ちます。

(2.公衆浴場との関連)

一方で、性器の外観が要件とされる根拠として、過去には公衆浴場での混乱の防止が目的であると言われてきました。しかし、公衆浴場の利用に際して戸籍や住民票などの証明書を提示することはなく、現実的に性同一性障害特例法による証明書の性別記載変更は意味を持ちません。

公衆浴場の利用における男女の区分については、厚生労働省が「身体的特徴」を基準とすることを通知しています。戸籍の性別記載を変更しているか、していないかに関わらず、その利用は身体的特徴に基づくもので、「戸籍が女だから女性浴場に入れる」「戸籍が男性だから男性浴場に入れる」というわけではありません。この点からも、性器の外観を性別変更の要件とすることには、そもそも必然性がないと言えます。

今回の家裁の決定もまた、「戸籍上の性別が変わっても、変更後の性別で公衆浴場などを利用できるとは限らず、問題は浴場などの利用ルールで対応できる」とし、外観要件によって混乱を避ける必要性は相当低いと判断しています(朝日新聞)。

(3.扇動的な言説について)

SNSなどでは、性同一性障害特例法の手術要件(4号要件、5号要件)がなくなることで、女性用の公衆浴場に男性の身体的特徴を持つ人が入れるようになる、といった言説がしばしば見られます。しかし、上で述べたように、これは端的な事実誤認に基づくものであり、かつトランスジェンダーの人々を「戸籍を変更して女性浴場に入って来ようとしている」という歪んだイメージとともに描き出すことで、悪印象を導くものです。特に、そのような事実誤認に基づく言説を恣意的に流通させることは、差別的な行為と言わざるを得ません。

Tネットは、本件の決定を機に、上記のような差別扇動的な言説が増加することを懸念しています。メディア各社にも、適切な認識のもとで報道をしていただくようお願い申し上げます。(以上)

本件についての問い合わせ先

メール : Transgender.Network.jp(注:間にアットマーク)gmail.com (事務局メールアドレス)

本声明PDFは以下よりダウンロードできます。

Tネットについて

Tネットは、トランスジェンダーに関する情報発信に取り組んできた当事者ら有志によるネットワークで、2024年8月に発足しました。代表は、木本奏太、野宮亜紀の2名が共同で務めています。今後、トランスジェンダーを取り巻く社会環境の変化を踏まえて、情報発信や提言、イベント、学習会、メディア向けセミナーの開催などを行っていく予定です。また、Webサイトでの情報発信についても、今後充実させていく予定です。

木本奏太<プロフィール> YouTuber/映像クリエイター。大阪芸術大学映像学科卒。YouTubeチャンネル「かなたいむ。」にて活動。トランスジェンダー男性、25歳で性別適合手術をし、現在は戸籍上も男性として生活。「映像を通して誰かの何かのきっかけに」と、SNSでLGBTQ+、耳の聞こえない両親との生活、ありのままの日常などを発信。

野宮亜紀<プロフィール> 1998年からトランスジェンダーの自助・支援グループに運営メンバーとして携わり、2000年から東京レズビアン&ゲイパレードの実行委員、その後、パレードの主催団体であった東京プライドの理事を務める。2005年から大学で非常勤講師としてジェンダー、セクシュアリティについての講義を担当。

Webサイト ※仮開設中です。今後、情報発信を充実させていく予定です。

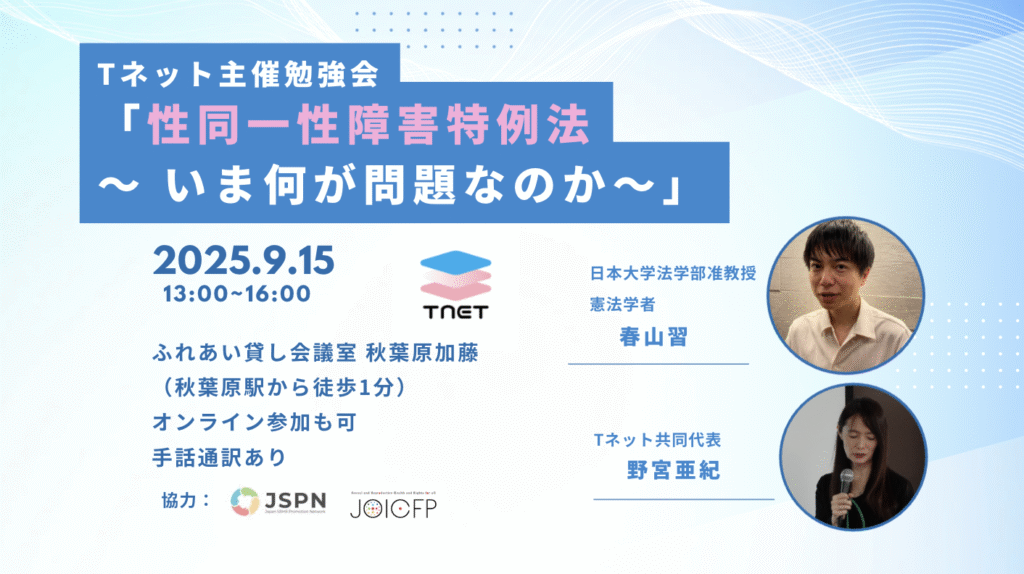

2025年08月06日

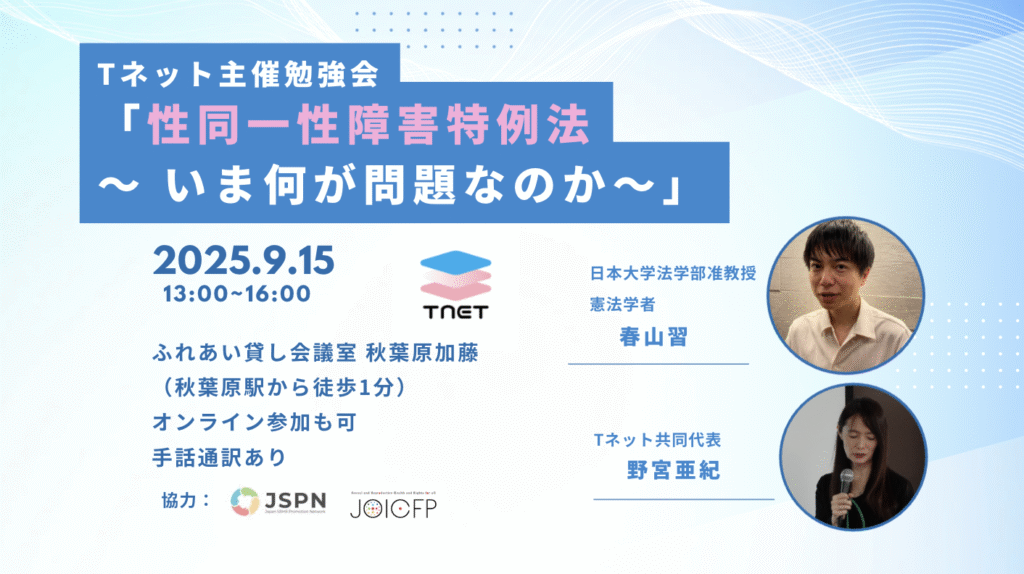

トランスジェンダーの人々の法的性別変更に関わる「性同一性障害特例法」は、施行から20年以上が経過しました。この間、社会状況も変化し、国際的な人権基準との乖離も指摘され続けてきましたが、 2023年にはとうとう要件の一部に違憲判決が下されました。

これから特例法は改正されます。そこでTネットは、特例法についての勉強会を開催します。この法律にはどんな意義があり、どんな問題があったのか。そして、これからどんな法律が求められているのか。

トランスジェンダーの人々の法的性別承認について、初歩的な知識から発展的な学問的議論まで、ひろく学べる機会としたいと思います。当事者、支援者、研究者だけでなく、関心のあるすべての方のご参加をお待ちしています。

本イベントは都内およびオンラインで開催します。イベントには手話通訳が付きます。申し込みはこちらよりお願いします。アーカイブ配信もあります。

*本イベントはJSPN/ジョイセフの協力を得て開催します。

2025年05月31日

デジタル化の進展に伴い、個人情報の適切な取り扱いの重要性は今までにないほど高まっています。2025年5月26日から6月1日は、アジア太平洋各国のプライバシー啓発週間にあたり、日本では個人情報保護委員会が「個人情報を考える週間」として啓発活動を行なっています。

一方で、このような啓発活動は、個人情報の漏洩対策と安全管理が主眼となっており、性的少数者の人権も含めた観点から何が重要な個人情報にあたるのかという問題は、十分に議論されているとは言えません。

特に、トランスジェンダーの人々にとっては「性自認」や「出生上割り当てられた性別」といった情報、さらに、受けた治療に関する情報の扱いが大きな問題となります。

さらに、SNS上では、トランスジェンダーに対するヘイトや誹謗・中傷が苛烈さを極めており、個人に関する情報の詮索や暴露といった人権侵害が深刻化しています。

このような観点から、Tネットでは、このプライバシー啓発週間を契機として、以下の2点の資料を作成し、公開することと致しました。

多くの方に本資料を活用いただき、トランスジェンダーの人々のプライバシーについて理解を深めていただくよう、お願いします。

2025年5月29日

Tネット

2025年03月26日

声明

2025年3月26日

Tネット

3月19日、京都家裁は婚姻中のトランスジェンダー女性による性別変更の申し立てを却下しました。Tネットはこの判断に抗議するとともに、法改正によって、婚姻中のトランスジェンダーの人びとに対する法的な性別変更の道が開かれるよう求めます。

今回の申立人のように、戸籍の登録上は「異性婚」であっても、夫婦の一方が性別を移行しており、実態として「同性婚」の状態にあるカップルは少なからずいます。そうした状況にある当事者は、法的な性別変更のために離婚するか、婚姻を継続して法的な性別変更を諦めるかという、本来しなくてもよいはずの選択を強いられています。

また、この非婚要件のほかに、性同一性障害特例法には「未成年の子がいない」ということを求める要件もあり、トランスジェンダーの人びとの家族形成に不当な制約を課し続けています。

Tネットは、それらの要件の一刻も早い撤廃を求めるとともに、戸籍上の同性であっても婚姻が認められるような、法制度の整備を求めます。加えて、これらの要件を理由として法的な性別変更を阻まれてきた当事者がより広く救済されるよう、全国の家庭裁判所において、柔軟かつ踏み込んだ判断が下されることを求めます。(参考【声明】法的な性別変更について)

Tネットでは今後も、トランスジェンダーの人々が生きやすい社会の実現を目指して、情報発信や声明の発出を続けていきます。

Tネットについて

Tネットは、トランスジェンダーに関する情報発信に取り組んできた当事者ら有志によるネットワークで、2024年8月に発足しました。代表は、木本奏太、野宮亜紀の2名が共同で務めています。今後、トランスジェンダーを取り巻く社会環境の変化を踏まえて、情報発信や提言、イベント、学習会、メディア向けセミナーの開催などを行っていく予定です。また、Webサイトでの情報発信についても、今後充実させていく予定です。

共同代表

木本奏太

<プロフィール> YouTuber/映像クリエイター。大阪芸術大学映像学科卒。YouTubeチャンネル「かなたいむ。」にて活動。トランスジェンダー男性、25歳で性別適合手術をし、現在は戸籍上も男性として生活。「映像を通して誰かの何かのきっかけに」と、SNSでLGBTQ+、耳の聞こえない両親との生活、ありのままの日常などを発信。

野宮亜紀

<プロフィール> 1998年からトランスジェンダーの自助・支援グループに運営メンバーとして携わり、2000年から東京レズビアン&ゲイパレードの実行委員、その後、パレードの主催団体であった東京プライドの理事を務める。2005年から大学で非常勤講師としてジェンダー、セクシュアリティについての講義を担当。

Webサイト

※今後、情報発信を充実させていく予定です。

https://tnet-japan.com

本件についての問い合わせ先

メール : Transgender.Network.jpgmail.com(事務局メールアドレス)

2025年01月23日

2025年1月20日付の米国大統領令に関する声明

2025年1月23日

Tネット

2025年1月20日、ドナルド・トランプ米大統領は、性別の認識に関する連邦政府の方針を変更する、新たな大統領令に署名しました。私たちTネットはこれを、トランスジェンダーの人びとの人権とその生活を深刻に脅かす危険なものであると考えます。そして、この大統領令が、米国に暮らすトランスジェンダーだけでなく、LGBTQ+の人びと全体、そして日本を含む国際社会に深刻な影響を与えうることを強く憂慮します。

この大統領令は、連邦政府の発行するパスポートやビザ、また連邦政府関係機関で働く人の人事登録における性別の登録を、全て「生物学的な性別(biological sex)」に合わせるよう求めています。そして、その場合のsexとは、その人が「受精の時点」で精子を作る方に属する人か、卵子を作る方に属する人かで定義されるとしています(注1)。

このような定義を性別の登録において強制すれば、すでに社会生活上の性別を移行して暮らしているトランスジェンダーの人びとのプライバシーが暴かれることになります。これらの人々は、社会的な性別のあり方と性別の登録が一致した状態から矛盾した状態へと変えられることになり、就労や渡航において偏見にさらされ、トラブルに巻き込まれることになります。

この大統領令は、トイレなどの施設利用に関しても混乱を生み出します。例えば、すでに男性として生活し、周囲とも男性として人間関係を構築しているトランスジェンダーの男性は、この大統領令によって、連邦政府の施設を利用する際に女性用トイレを使用することを強制され、また、収監される場合には女子刑務所に収監されることとなります。トランスジェンダーの女性も、同様の矛盾を強いられます。

本来は、当事者一人ひとりの状況や周囲との関係に即した運用をすることで、混乱を防止することが可能です。しかし「精子か卵子か」といった規則を適用すれば、現場に無用な混乱が生じるばかりでなく、暴力を誘発し安全を損ねる危険があります。

共和党とその支持層は、女性のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の縮減を進めてきました。この大統領令もまた、思想的背景に基づいて性別の規範を強制しようとする一連の動きに連なるもので、現実に「女性を守る」ようなものではありません(注2)。その意図は、社会にあえて混乱を招き、トランスジェンダーの人々の社会生活が困難となるよう仕向けることで公的社会から排除していくこと、それによって過激な中核的支持層の歓心を得ることにあると考えられます。

とりわけ、トランスジェンダーの子どもや若者が教育現場で受ける影響は、見過ごすことができません。今回の大統領令では、学校において、トランスジェンダーだけでなく、同性愛者なども含めたLGBTQ+の児童・生徒を保護してきた多くの施策を撤回するよう要求しています。これらの子どもたちにとって、学校は、いじめやハラスメント、構造的な差別に直面しやすい場であり、安全とは言えない環境です。弱い立場に置かれた子どもたちから、安心して学べる場を奪うことは、未来の可能性を大きく狭めることにつながります。

カミングアウトをする人も少なく実態が知られていないトランスジェンダーを標的とし、人々の敵意を煽ることで支持を得ようとする姿勢は、とうてい容認できるものではありません。特に、米国の大統領が過激な姿勢を示すことで、日本国内においても見られる差別的・反社会的言説や、社会の分断が加速されることを私たちは懸念します。

また、社会のリーダーであるべき政治家が率先して、出身地、人種、民族、性別、性的指向・性自認などの属性や経験に基づく差別や排除を促すことに強く抗議します。

以上

注1:

「出生の時点」ではなく「受精の時点」という記述は一般的に見て奇異であり、一部には、受精卵を人と見なして妊娠中絶の自己決定を否定する考え方を反映しているとの見方もあります。

注2:

大統領令は、この方針変更によって「女性を守る」と謳っています。しかし、出生上の性の区分にしたがった施設利用を強制すれば、多くのトランスジェンダーが(女性も男性も)見た目と逆の施設を使うこととなり、混乱が増大します。シスジェンダーであっても、男性的な外見や体格をもつ女性は疑いの目を向けられ、暴力などの被害に会いやすくなることが考えられます。また、大統領令の定義によればトランスジェンダーの男性は「女性」に含まれますが、そのような人が「守る」対象に含まれていないことは明らかです。さらに、社会的な脆弱性ではなく生殖能力を根拠として女性を保護するという考え方は、女性を「産む装置」とみなす社会への逆行につながるという点に注意が必要です。

本件についての問い合わせ先

メール : transgender.network.jp@gmail.com(事務局メールアドレス)

Webサイトhttps://tnet-japan.com/

声明 PDFファイル